In un contesto internazionale caratterizzato da profonde incertezze e crescenti tensioni geopolitiche, una ventina di Paesi in via di sviluppo si sono riuniti sotto la sigla “SCO” (Shanghai Cooperation Organization) a Tianjin, dove Xi Jinping ha rilanciato la sua idea di «Sud globale» unito da commerci e cooperazione politica.

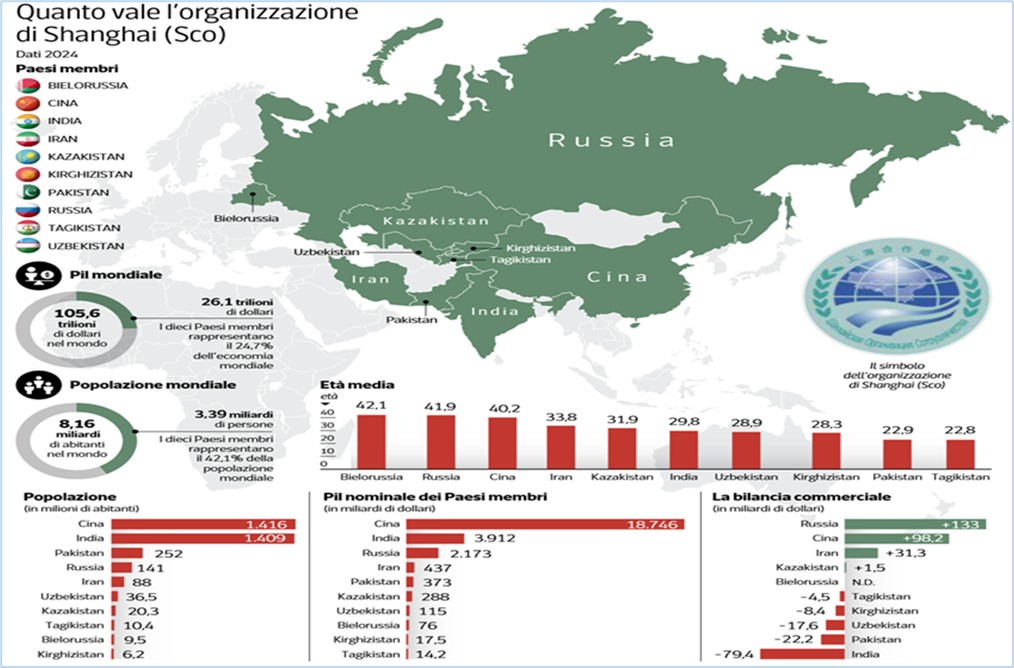

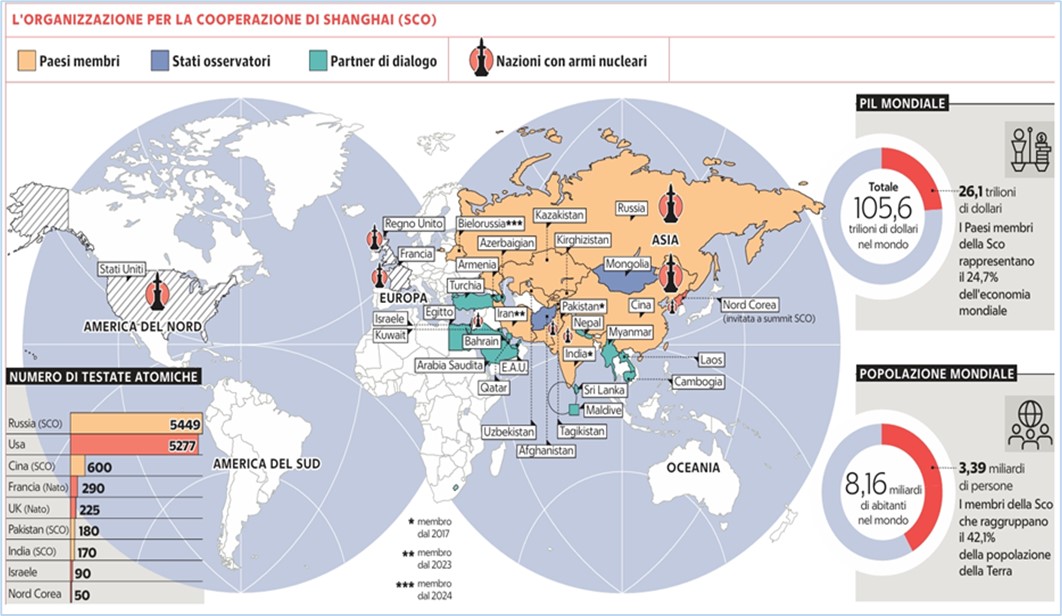

La Shanghai Cooperation Organization nasce nel 2001 come un club regionale fra Cina, Russia e quattro ex repubbliche sovietiche (Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan) ai quali si sono poi uniti India, Pakistan, Iran e Bielorussia. Inizialmente, il loro peso economico è modesto: insieme valgono appena il 5 percento del Pil mondiale. Successivamente, con l’allargamento della SCO ad altri 16 Paesi – “partner osservatori” – che vanno dalla Mongolia alla Turchia, all’Arabia Saudita e all’Egitto, ma soprattutto per la crescita economica di alcuni Paesi membri, il panorama è radicalmente mutato: oggi la SCO rappresenta quasi un quarto dell’economia globale, ovvero il 24,7% del prodotto mondiale.

Fonte: Banca Mondiale, Reuters, UNCTAD

Eppure, ciò che colpisce è che i membri della SCO, secondo i dati della Banca Mondiale, commercino tra loro molto meno di quanto facciano con i Paesi industrializzati dell’Ocse.

Anche se in crescita, se è vero che insieme varrebbero oltre il 40% della popolazione mondiale e circa il 25% del Pil globale, gli scambi fra i Paesi SCO restano limitati e disomogenei: complessivamente l’interscambio interno a quest’area si aggira tra 700 e 900 miliardi di dollari all’anno.

Si nota anche che, tra tutti i membri dell’Organizzazione, gli attori emergenti sono Cina, Russia e India; lì dove Cina e Russia hanno raggiunto nel 2024 un interscambio da 245 miliardi di dollari, contro i 138 miliardi tra Cina e India, mentre Russia e India si attestano a quasi 70 miliardi di dollari. In aggiunta, alcuni di questi paesi sono oggetto di sanzioni economiche da parte dell’occidente, vedi la Russia; altri sono stati attaccati militarmente dagli Stati Uniti, vedi l’Iran; altri ancora sono stati corteggiati da Trump con scarsissimo successo e successivamente sono state imposte tariffe punitive, elevatissime, come per l’India.

Sembra, quindi, che il collante di questa organizzazione sia la percezione comune degli Usa come minaccia; ed ecco che la risposta è il summit di Tianjin, dove Xi ha promesso aiuti gratuiti allo sviluppo e prestiti a basso interesse, ha proposto la creazione di una Banca di Sviluppo della SCO e un Centro Cooperativo di Intelligenza Artificiale ed altre iniziative concrete nel settore energetico e tecnologie green.

Ora, ciò che emerge è l’idea che SCO e BRICS possano ridefinire la cooperazione internazionale, non soltanto sul terreno della sicurezza, ma anche in campo tecnologico, energetico e finanziario.

A questa lettura però se ne contrappone un’altra, secondo la quale, data l’immaturità della SCO come istituzione multilaterale, sembrerebbe che l’incontro di Tianjin sia stato più importante per il rafforzamento di una serie di relazioni bilaterali di rilievo. Ad esempio, la firma di un accordo tra Cina e Russia per la costruzione di un secondo gasdotto “Power of Siberia 2“, che dal giacimento Yamal in Siberia, attraverso la Mongolia, arriva fino alla Cina settentrionale

Quindi, nonostante luci e ombre si alternino sulla costituzione di questo nuovo blocco geopolitico, secondo molti esperti il messaggio però è chiaro: la SCO si configura come un’organizzazione che nei piani cinesi ambisce a essere un contrappeso economico e geopolitico dell’Occidente.

Ma, stiamo davvero assistendo alla nascita di un nuovo ordine mondiale?

Proviamo, intanto, a capire come si stanno muovendo i principali attori di questo “club”.

Abbiamo detto che gli scambi commerciali tra Cina e Russia hanno raggiunto livelli record, con un interscambio da 245 miliardi di dollari nel 2024, come riportato dall’Agenzia di stampa russa TASS. Questo è un dato che non possiamo ignorare e che sta ad indicare un livello di cooperazione che va ben oltre il semplice opportunismo politico, bensì interessi economici, militari e strategici profondamente radicati.

A ciò si aggiunge che, con lo scoppio della guerra in Ucraina la Russia ha conquistato un mercato per le sue risorse energetiche ed una fonte di beni di consumo e tecnologia, mentre Pechino, a sua volta, si è assicurata un accesso agevolato alle materie prime russe; anche se si tratta, però, di una relazione “sbilanciata”. Infatti, Pechino è il partner commerciale numero uno di Mosca dal 2014, con circa il 30% delle esportazioni russe, mentre la Russia è salita al settimo posto tra i partner commerciali del gigante asiatico nel 2024, rispetto al 13-mo posto del 2020, come scrive il “Carnegie Moscow Center”.

Se da un lato c’è la necessità di far sì che Mosca resti un partner strategico, dall’altro però Pechino vuole mantenere solide relazioni con l’Occidente, in ottica di rivitalizzare l’economia interna (in fase depressiva dopo i crac immobiliari) con le esportazioni.

A questo proposito, secondo l’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), in seguito ai dazi elevati imposti da Trump, nel 2025 tra Stati Uniti e Cina è previsto un crollo dell’81 per cento del commercio di merci e un aumento del 6 per cento delle esportazioni cinesi in Europa.

Ora, questo scenario in continua evoluzione, come impatta sui flussi commerciali e sui trasporti, considerato che le infrastrutture saranno sempre più leve strategiche di competitività, in grado di modificare gli equilibri commerciali a livello globale?

A questo proposito, notiamo che, già da qualche tempo, il gigante asiatico sta progettando rotte alternative che consentono di esportare le proprie merci in Europa, senza passare per il mare e per evitare tensioni con gli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione.

Come segnalato dal “South China Morning Post” del 24 giugno scorso, si prevede che la città montuosa di Chongqing, centro di produzione di computer portatili e auto elettriche, nonché snodo essenziale per una rotta commerciale via terra, diventi il più importante hub logistico dell’Asia. Ogni giorno, la città gestisce centinaia di spedizioni, collegando Paesi del sud-est asiatico come Vietnam e Singapore all’Europa, tra cui Germania e Polonia, utilizzando treni merci veloci, con tempi di spedizione inferiori di 10-15 giorni rispetto alle tradizionali rotte marittime e ostacoli doganali ridotti.

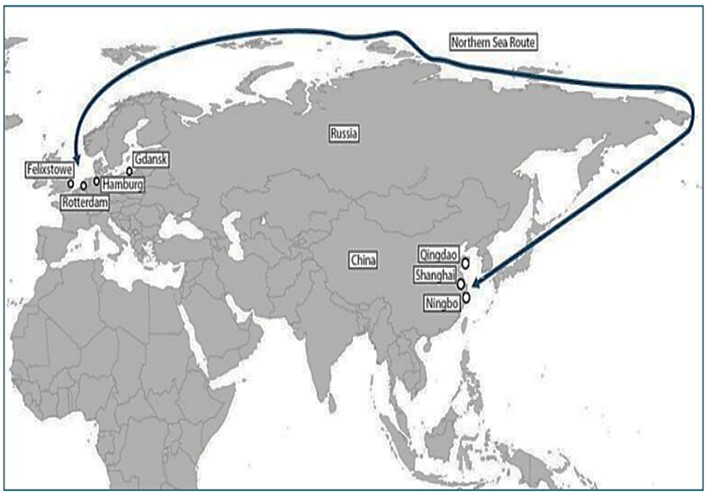

Resta però il fatto che, anche se il commercio bilaterale tra Cina e Russia è ai massimi storici, con la guerra in corso in Ucraina, che ha comportato sanzioni internazionali mirate, il passaggio attraverso la Russia è diventato più rischioso; pertanto, la rotta settentrionale “Northern Route”, che trasporta merci dalla Cina all’Europa attraverso la Russia, ha visto una significativa riduzione del traffico. Di conseguenza, oggi Pechino sta spingendo per potenziare lo sviluppo del “Middle Corridor” (argomento di cui ci siamo occupati in precedenti edizioni di questa newsletter), attraverso il Kazakistan e il Mar Caspio, proprio per evitare la Russia o il Canale di Suez e gli stretti marittimi di Hormuz e Malacca.

In aggiunta, è di qualche giorno fa la notizia del primo servizio di linea per trasporto container lungo la Rotta del Mare del Nord, dove la Haijie Shipping Company ha lanciato il servizio “China-Europe Arctic Express”; una linea programmata, con orari e scali prefissati. Tre grandi porti cinesi – il principale Shanghai – saranno collegati con Rotterdam, Amburgo, Danzica in Polonia e Felixstowe in Gran Bretagna, in soli 18 giorni di viaggio.

Trattasi di una variante della “via della seta”, una sorte di “via polare della seta”, che costeggia la Siberia senza farvi scalo, che costituirà la base della politica commerciale internazionale di Pechino. Oltre alla Cina, anche Paesi come il Giappone e la Corea del Sud potrebbero essere interessati a utilizzare questa nuova rotta, per i loro commerci con l’Europa.

Fonte: Redazione SUPPLY CHAIN ITALY

Secondo esperti del settore, questo percorso potrebbe addirittura diventare una rotta commerciale energetica, utile per il trasporto di materie prime ed energia.

Quindi, vediamo che rotte marittime finora ostruite dai ghiacciai, a causa del cambiamento climatico, saranno sempre più percorribili da grandi navi mercantili. Naturalmente tutto questo richiederà del tempo, ma, se i primi viaggi commerciali avranno successo e i ghiacci non saranno più un ostacolo insuperabile, le premesse per un riequilibrio economico del pianeta daranno a Pechino un ruolo politico, oltre che economico, ben superiore a quello attuale.

Torneremo a breve sull’argomento per approfondire alcuni aspetti di questa nuova rotta, quali costi-benefici, altri percorsi verso l’Europa (es. Rotta Polare), stagionalità e sicurezza, seguendo con attenzione questa iniziativa che in futuro potrebbe rappresentare una svolta nella ridefinizione dei traffici commerciali globali, ma soprattutto per capire se avrà successo.

Analogamente, per quanto riguarda gli altri due attori emergenti in ambito SCO – Russia e India – abbiamo detto che l’interscambio tra questi due paesi, nel 2024, ammonta a 138 miliardi di dollari, con l’India che quest’anno è emersa come secondo mercato per le esportazioni energetiche di Mosca, attirando così le ire di Donald Trump che ha colpito il paese con dazi punitivi. In tal modo, indebolendo l’asse con l’India, Trump ha permesso non solo un riavvicinamento fra Pechino e New Delhi, ma soprattutto rischia di danneggiare quelle aziende americane che hanno scelto Cina e India come loro hub produttivi.

Quindi, sempre restando in ambito SCO, a fronte di questi nuovi scenari che si vanno delineando, sta emergendo un altro corridoio “l’International North South Transport Corridor” (INSTC), detto anche corridoio Nord-Sud, che collega Russia, Iran e India attraverso l’Asia centrale e il Golfo Persico, offrendo la promessa di un’alternativa strategica alle rotte marittime tradizionali. Trattasi di un percorso di trasporto multimodale, di 7.200 km, che collega l’Oceano Indiano e il Golfo Persico al Mar Caspio attraverso l’Iran e prosegue verso l’Europa settentrionale passando per Mosca e San Pietroburgo in Russia. Lanciato nel 2000 da Russia, Iran e India, attualmente conta 13 membri, tra cui Turchia, Oman, Siria ed altri paesi che rientrano nella SCO.

In merito a questa alternativa, c’è da notare che le sanzioni occidentali a Russia ed Iran, due dei principali drivers dell’INSTC, rappresentano un ostacolo non da poco per il completamento del corridoio Russia-Iran-India, bloccando così gli investimenti fondamentali per lo sviluppo dello stesso. Allo stesso tempo, però, questo megaprogetto assume un ruolo centrale per la comune volontà di Mosca, Teheran e New Delhi di riorganizzare le relazioni internazionali intorno alle loro sfere di influenza e dei loro interessi e pertanto, di fronte a tale determinazione, gli sforzi dell’Occidente per tentare di bloccarne la realizzazione potrebbero rivelarsi inefficaci.

Infine, non possiamo non parlare del “Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa” (IMEC) che vede, anche in questo caso, l’India protagonista. Un ambizioso progetto, a guida statunitense, concepito per contrastare l’influenza della Cina, che prevede un corridoio di collegamento tra l’India e l’UE attraverso il Golfo. Se realizzato, potrebbe favorire la diversificazione degli scambi globali e promuovere la cooperazione tra le grandi potenze, offrendo un’alternativa a rotte marittime rese sempre più vulnerabili da minacce climatiche e geopolitiche.

Fonte: South China Morning Post

È chiaro, però, che per la realizzazione di questo corridoio bisognerà tener conto non solo delle criticità legate alla mancanza di infrastrutture terrestri da realizzarsi in pieno deserto, come la ferrovia in Arabia Saudita, bensì anche del fatto che questo corridoio ha subito una battuta d’arresto a causa della guerra a Gaza (il corridoio è infatti previsto passare dal porto di Haifa).

Detto questo, possiamo davvero parlare della fine dell’IMEC, così come riportato nell’articolo del “South China Morning Post” del 13 settembre scorso?[1] E Pechino sarà capace di offrire a New Delhi spazio di manovra e cooperazione economica, presentandosi oggi come un interlocutore stabile?

Quel che è certo è che, molti equilibri si sono rotti e, alle crescenti tensioni in Medio Oriente, di recente si è aggiunta la mutata posizione degli Stati Uniti rispetto all’IMEC e alle sue relazioni con l’India, fino ad imporre tariffe elevatissime, causa le importazioni di greggio dalla Russia. In aggiunta, come sostenuto dall’autore dell’articolo di cui sopra “è molto difficile immaginare che l’IMEC decolli, in assenza della fine della guerra a Gaza, poiché oggi la leadership israeliana è percepita come una minaccia per la stabilità regionale, che difficilmente contribuirà alla pianificazione e ai progetti infrastrutturali a lungo termine”[2].

Per concludere, cosa dobbiamo dedurre dal vertice SCO che si è tenuto recentemente in Cina?

Stiamo davvero assistendo all’emergere di un nuovo ordine multilaterale antioccidentale, in cui sempre più paesi entreranno nell’orbita di Pechino, oppure XI ha semplicemente riunito alleati di convenienza destinati a scontrarsi appena Trump cambierà strategia?

Ma soprattutto, quanto questo nuovo ordine multilaterale impatterà sullo sviluppo dei nuovi corridoi infrastrutturali?

Di sicuro, alcuni Paesi riconoscono ormai la necessità di una forma innovativa di cooperazione per garantire uno sviluppo sostenibile, ma è pur vero che alcune rotte potrebbero comunque restare solo una promessa senza mai diventare realtà. (m.d.f.)

[1] Per un approfondimento sull’argomento rinviamo al seguente link: 2025_South China Morning Post The end of IMEC.pdf

[2] E’ quanto sostiene Kristian Coates Ulrichsen – Middle East fellow at Rice University’s Baker Institute for Public Policy