Torniamo a occuparci del corridoio multimodale Transcaspico, ovvero del Middle Corridor, in un momento di grandi turbolenze e di tensioni geopolitiche che continuano a riverberarsi nell’economia globale, impattando in tal modo sulla logistica e sui trasporti.

In questo contesto, il vertice inaugurale UE-Asia centrale, svoltosi il 3 e 4 aprile scorso a Samarcanda, in Uzbekistan, potrebbe rappresentare il primo passo di un grande cambiamento nella geopolitica mondiale.

Nel contesto di crescenti impegni bilaterali e di proficua collaborazione degli ultimi anni, i leader dell’UE e dell’Asia centrale hanno concordato di rafforzare le relazioni tra le due regioni istituendo un partenariato strategico.

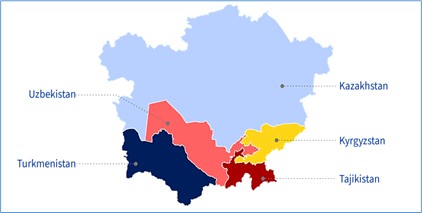

Al summit hanno partecipato i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e i Capi di Stato dei cinque paesi interessati: Kazakhistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, a testimonianza della volontà di avviare un processo di cooperazione a lungo termine, in linea con la strategia “Global Gateway” (v. newsletter Nr.9_2023).

Nello specifico, il vertice si è concluso con l’impegno delle parti a istituzionalizzare un dialogo regolare: è stato proposto l’organizzazione di un Forum degli Investitori UE-Asia centrale entro fine 2025, per catalizzare ulteriori investimenti, in particolare sul corridoio transcaspico, e l’idea di tenere summit con cadenza biennale. In sintesi, più che singoli accordi commerciali immediati, il significato del vertice sta nell’aver avuto luogo per la prima volta, inaugurando una piattaforma stabile di cooperazione tra due regioni che, finora, non avevano mai dialogato tutte insieme a livello di Capi di Stato e di governo.

La Dichiarazione congiunta[1], pubblicata alla fine dell’incontro, riveste particolare interesse in quanto non si limita a riconfermare gli impegni a favore della cooperazione e del dialogo, ma identifica alcuni aspetti strategici di grande rilievo: su tutti l’impegno a sostenere la “Piattaforma di Coordinamento per il Corridoio di trasporto transcaspico”, che collega la Cina all’Europa, passando attraverso il Mar Caspio e i territori centroasiatici: una direttrice che può diventare alternativa strategica alle rotte tradizionali e ridurre la dipendenza dai transiti attraverso il territorio Russo.

In buona sostanza, trattasi di un vertice che potrebbe segnare un momento di svolta per la diplomazia economica europea, con la firma di una nuova partnership strategica incentrata su commercio, trasporti, energia e materie prime critiche.

Ricordiamo che, come già evidenziato nei precedenti numeri della newsletter 2024, dedicati al “Middle Corridor”, l’Asia centrale ha acquisito notevole importanza nell’ultimo decennio, in particolare per il suo ruolo crescente di “corridoio intermedio” tra l’Est e l’Ovest dell’Eurasia; oggi questa regione sta diventando uno spazio di cooperazione reciprocamente vantaggiosa e di sviluppo sostenibile.

In altre parole, l’Asia centrale non è più solo un ponte tra Oriente e Occidente, come veniva tradizionalmente percepita, ma cerca di essere un attore indipendente nelle relazioni internazionali.

Ciò detto, il vertice tenutosi a Samarcanda – il primo di tale livello in trent’anni di relazioni diplomatiche euro-asiatiche – riflette la crescente importanza dell’Asia centrale nell’agenda estera europea, tra opportunità di cooperazione e sfide poste dalla competizione con Cina, Russia e Turchia.

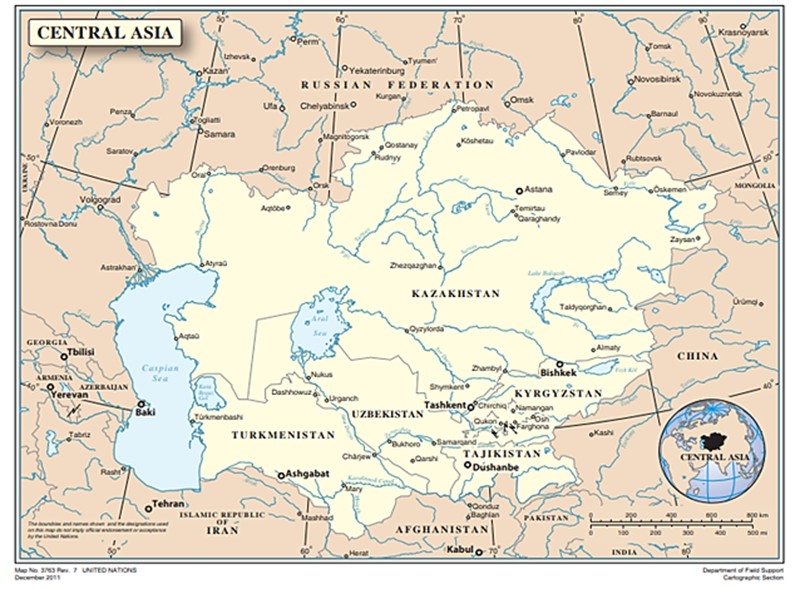

Riportiamo, qui di seguito, un’utile cartina dell’Asia centrale tratta dal sito delle Nazioni Unite.

Chi ci legge ricorderà anche che, come già evidenziato lo scorso anno, il corridoio multimodale Transcaspico è destinato a facilitare l’accesso ai mercati europei, con la creazione di un’infrastruttura di trasporto che integra ferrovie, vie marittime e strade.

Ecco che, oggi, in occasione del vertice di cui sopra, per sostenere ulteriormente gli sforzi su questo fronte, i leader, nel sottolineare i progressi compiuti sul Corridoio multimodale, hanno accolto con favore la mobilitazione di un pacchetto di investimenti internazionali da 10 miliardi di euro (come da comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea)[2], a sostegno di infrastrutture di trasporto sostenibili e reti logistiche nei paesi interessati.

A tutto ciò si aggiunge il coinvolgimento sempre maggiore nella regione, sia della Banca europea per gli investimenti (BEI) che della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), riconosciuto ormai da tempo, che vede la positiva collaborazione con i paesi dell’Asia centrale nei settori dei trasporti sostenibili, dell’efficienza energetica e delle materie prime critiche.

Vogliamo anche segnalare che, mentre scriviamo questo articolo, la premier Giorgia Meloni aveva programmato una missione in Asia centrale, nella capitale del Kazakhstan – Astana – entro fine aprile, (missione ora rinviata per poter presenziare ai funerali di Papa Bergoglio, a Roma), per partecipare al “vertice Italia-Asia Centrale”, con Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Italia sulla scena internazionale e consolidare le relazioni economiche e geopolitiche, in una regione sempre più strategica, anche alla luce delle tensioni globali.

Ma, perché tanto interesse per quest’area e perché in questo momento?

Innanzitutto, rafforzare i legami commerciali e di investimento tra i paesi centroasiatici e l’UE è essenziale per la crescita economica e per sviluppare e diversificare ulteriormente gli scambi.

Secondo i dati della Commissione Europea[3], per l’Asia centrale, con una popolazione complessiva di 81 milioni, l’UE rappresenta:

- il secondo partner commerciale (22,6% degli scambi con l’estero combinati nel 2023)

- il principale investitore estero (oltre il 40% degli investimenti nella regione proviene dall’UE)

- il principale donatore (fondi UE per lo sviluppo combinati con aiuti individuali da Stati membri)

Fonte: Consiglio dell’Unione Europea

Ma, al di là dell’aspetto commerciale, non è un caso che l’interesse europeo esploda proprio ora. L’Asia Centrale – snodo strategico tra Mosca e Pechino, sede di immense risorse minerarie e crocevia energetico – è diventata improvvisamente una delle regioni con cui Bruxelles ha maggiore interesse a rinsaldare i rapporti, anche e soprattutto dal punto di vista energetico, senza dimenticare che il futuro, però, guarda soprattutto alle terre rare, di cui la regione è ricca, e alle vaste possibilità produttive che offrono sia nella componentistica dei prodotti tecnologici, sia sul fronte della transizione energetica e in ambito militare.

Detto ciò, con il tradizionale asse transatlantico entrato in crisi al momento dell’insediamento di Trump per il secondo mandato presidenziale, l’UE sta cercando di ampliare la propria rete di alleanze globali, instaurando accordi politici e commerciali con diverse aree del mondo, tra cui l’Asia centrale, regione ricca di risorse naturali da esportare verso l’UE, ma pronta al contempo ad accogliere investimenti da parte delle aziende europee, nell’ottica di diversificare le proprie relazioni economiche, troppo dipendenti da Russia e Cina. Le misure decise da Trump sono in ogni caso l’ennesima testimonianza della necessità per l’UE di allargare la propria rete di alleanze globali, perseguendo strade alternative rispetto a quelle che hanno contraddistinto l’azione diplomatica degli ultimi decenni.

Dall’altro lato, l’invasione russa dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni, imposte dall’ occidentale contro la Russia, hanno sconvolto i tradizionali corridoi di scambio euro-asiatici, spingendo UE e Paesi centroasiatici a cercare rotte alternative, aggirando così il territorio russo.

Ma, quali sono stati gli sviluppi recenti in Asia centrale?

Innanzitutto, c’è da dire che l’intera area geografica è oggi al centro di una forte competizione geopolitica ed economica che coinvolge principalmente Russia, Cina, Turchia e Unione europea, senza dimenticare l’interesse degli Usa sempre più vivo e determinato.

Questa competizione fa sì che i paesi dell’Asia Centrale, un tempo ex repubbliche dell’URSS e a lungo nella sfera d’influenza russa, oggi stiano cercando di emanciparsi dalla pesante eredità sovietica, guardando all’esperienza europea come modello di crescita e sviluppo. Pertanto, i 5 paesi stanno attuando politiche estere sempre più aperte, mirando a ridurre la dipendenza dai paesi vicini, quali Russia e Cina e a diversificare partner e investitori.

Pur restando cinque nazioni distinte, i paesi centroasiatici oggi appaiono più coordinati e aperti verso l’esterno rispetto al passato, dimostrando, con il recente vertice in Uzbekistan, una crescente volontà locale di “fare sistema” e rendendo più semplice il dialogo collettivo con partner come l’UE che, dopo anni di scarsa attenzione all’intera area, sembra ora riconoscere il ruolo strategico della regione nelle nuove catene globali del valore e della connettività.

In questo scenario, ciò che sta spingendo l’UE ad agire tempestivamente, firmando, nel contesto del vertice, dichiarazioni d’intenti con più di un paese dell’Asia centrale, sono i tesori energetici e minerari, vitali per la transizione ecologica europea, di cui la regione è ricca.

In particolare, in Kazakhstan – il paese più grande della regione, con una economia in crescita – oltre alle vaste riserve di petrolio e gas e ad un elevato potenziale nucleare, di recente, è stata scoperta una delle più grandi riserve mondiali di terre rare. Trattasi di un importante giacimento trovato a Karaganda, principale centro industriale ed economico del paese, con potenziali riserve di 20 milioni di tonnellate. Se confermato, il Paese si classificherebbe tra i primi tre al mondo, dopo Cina e Brasile, per riserve di terre rare.

Non di minore importanza è il progetto “Caspian Green Energy Corridor”, che interessa tutti e cinque i paesi, oltre ad altri partner, e che prevede l’interconnessione dei sistemi energetici e la creazione di un corridoio verde per la trasmissione e il commercio di energia verde dalla regione del Caspio all’Europa.

Detto questo, ce la faranno i paesi centroasiatici ad affrancarsi dall’espansione pervasiva della Cina e ad emanciparsi dalla dipendenza energetica dalla Russia?

Innanzitutto, se è vero che recentemente molti equilibri si sono rotti, non ci illudiamo però che Russia, Cina e Turchia, lascino all’UE libero accesso ai paesi dell’Asia Centrale; paesi che restano, in un qualche modo, ancora dipendenti da Mosca, che continua ad esercitare un’importante influenza sull’area, sia per ragioni economiche che di sicurezza, e che, secondo alcuni analisti, utilizza questi paesi come canali di elusione delle sanzioni europee contro la Russia.

C’è poi la Cina, che conferma la sua supremazia commerciale sull’Asia centrale, scalzando la Russia come primo partner commerciale della regione, con un interscambio che nel 2024 ha raggiunto circa 95 miliardi di dollari, secondo i dati riportati dall’ amministrazione generale delle dogane del Paese.

Dal canto suo, invece, la Turchia cerca di espandere ulteriormente i propri interessi economici e strategici sull’area, tentando di diventare un hub energetico tra Asia centrale ed Europa.

Ora, è vero che il partenariato UE-Asia centrale offre numerose opportunità, tra cui la riduzione della dipendenza economica e politica da Cina e Russia, pur tuttavia non si può sottacere il fatto che i paesi centroasiatici presentino diverse contraddizioni interne, quali regimi autoritari con scarsa trasparenza, corruzione endemica etc., che potrebbero frenare l’efficacia dei progetti e mettere a rischio gli investimenti occidentali.

Questo aspetto, certamente, non preclude la cooperazione con l’UE ma indubbiamente pone degli interrogativi sulla possibilità di dare un’ulteriore svolta nelle relazioni bilaterali e regionali, dove l’Europa punta a offrire un’alternativa sostenibile basata sulla collaborazione, cercando di aiutare i paesi centroasiatici a sviluppare industrie locali autonome, senza limitarsi alla sola esportazione di materie prime.

In questo quadro generale, l’Unione Europea sarà capace di mantenere le promesse finanziarie e politiche annunciate?

Intanto, una riflessione va fatta sul pacchetto di investimenti da 10 miliardi di euro, stanziato in occasione del vertice UE-Asia centrale che, se confrontato con le necessità infrastrutturali e di sviluppo dell’intera regione, rappresenta solo un primo passo, in quanto serviranno ulteriori investimenti e soprattutto una costante credibilità europea agli occhi di partner abituati alla presenza pervasiva di Cina e Russia; credibilità che si costruirà solo con la concretezza dei risultati, dimostrando così di poter essere un partner affidabile.

A questo proposito, ribadiamo nuovamente che il corridoio Transcaspico rappresenta il cuore logistico della cooperazione con la UE ma è un’infrastruttura il cui sviluppo deve essere accelerato, con un piano d’azione congiunto e relativi investimenti, per poter diventare davvero l’alternativa alla via settentrionale russo-cinese.

Per concludere, la cooperazione economica tra UE e Asia centrale è senz’altro una sfida ambiziosa che richiederà fiducia reciproca, visione strategica e continuità, per far sì che l’Europa, oltre a Cina e Russia, possa diventare un terzo polo nella regione.

Pertanto, sarà interessante seguire gli sviluppi del vertice nel tempo a venire, ritornando su questo argomento per fornire aggiornamenti in merito ai suoi piani di avanzamento e realizzazione. (m.d.f)

Fonte: Consiglio dell’Unione Europea – Vertice UE-Asia centrale

[1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7745-2025-REV-1/en/pdf

[2] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/04/04/joint-press-release-following-the-first-eu-central-asia-summit/

[3] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/central-asia_en